紫外光治療儀百科知識

一、定義與原理

紫外光治療儀是一種利用特定波段的紫外線(UV)照射人體皮膚或組織,以達到治療或改善疾病的醫療設備。其核心原理是通過紫外線的生物學效應(如抗炎、免疫調節、促進維生素D合成等)來干預病理過程,緩解癥狀。

二、紫外線類型與作用

UVA(長波紫外線,320-400 nm)

常與光敏劑(如補骨脂素)聯用,稱為PUVA療法。

穿透力強,可深入真皮層,用于銀屑病、白癜風等。

UVB(中波紫外線,280-320 nm)

直接作用于表皮,抑制過度增殖的角質細胞。

窄譜UVB(NB-UVB,311-313 nm)療效更佳,副作用更小。

UVC(短波紫外線,100-280 nm)

主要用于環境消毒(如空氣、器械殺菌),極少用于人體治療。

三、主要適應癥

皮膚病

銀屑病(牛皮癬):UVB可抑制表皮細胞過度增生。

白癜風:刺激黑色素細胞再生。

特應性皮炎、濕疹:減輕炎癥和瘙癢。

玫瑰糠疹、蕈樣肉芽腫(皮膚T細胞淋巴瘤)。

其他疾病

新生兒黃疸(藍光為主,部分設備含UV波段)。

骨質疏松輔助治療(促進維生素D合成)。

四、禁忌癥與風險

禁忌人群

光敏性疾病患者(如紅斑狼瘡、日光性蕁麻疹)。

皮膚癌病史或家族史。

近期使用光敏性藥物(四環素、磺胺類等)。

孕婦(部分療法需謹慎)。

潛在風險

短期:皮膚灼傷、紅斑、干燥、瘙癢。

長期:光老化、色素沉著、白內障(未防護眼部時)、皮膚癌風險(與過度照射相關)。

五、操作規范與注意事項

治療前

由醫生評估病情,確定紫外線類型、劑量及療程。

清潔治療區域,避免使用光敏性護膚品。

治療中

佩戴防護眼鏡,遮蓋非治療區域(如生殖器、甲狀腺)。

初始劑量從低開始,逐步增加,避免灼傷。

治療后

涂抹保濕霜,避免日曬24-48小時。

觀察皮膚反應,出現水皰或疼痛需立即就醫。

六、設備類型與選擇

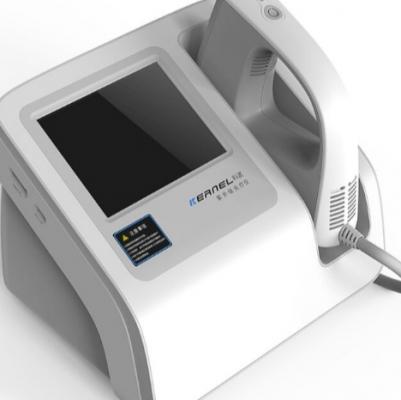

醫院級設備

全艙式UVB艙:適用于全身大面積治療。

局部手持儀:針對小范圍皮損。

家用設備

小型UVB燈、便攜式UVA儀,需在醫生指導下使用。

選擇通過醫療認證(如FDA、CE)的產品。

七、維護與保養

定期檢測紫外線強度,確保療效。

清潔燈管表面,避免灰塵影響輸出。

更換老化燈管(一般壽命500-1000小時)。

八、科學爭議與進展

爭議:長期使用是否增加皮膚癌風險仍存爭議,目前認為規范治療下風險極低。

新技術:

靶向光療(308 nm準分子激光):精準治療,減少健康皮膚暴露。

聯合療法:如UVB與生物制劑聯用提升療效。

九、歷史背景

1923年:首次報道紫外線治療銀屑病。

1980年代:窄譜UVB療法問世,逐步取代PUVA。

21世紀:家用設備普及,推動居家光療發展。

十、相關術語

最小紅斑量(MED):引發皮膚紅斑所需的最小紫外線劑量。

光毒性反應:紫外線與藥物/化學物質作用導致的皮膚損傷。

提示:紫外光治療需嚴格個體化,務必在專業醫師指導下進行,避免自行購設備盲目使用。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類